Août 2016 - Septembre 2017

Dessins et textes de

Fanny Laborde

Au départ la première catégorie que tu utilises c’est le sexe. On fonctionne par comparaison, c’est comme ça : l’un est un homme et l’autre une femme, c’est comme ça que la société nous éduque et forme notre esprit. Quand je suis arrivé ici, j’ai compris que les catégories en cours c’est la gauche et la droite. Y’a rien entre.

Une enquête

Murad, mon ami débarqué à Dresde d’Érythrée au terme d'un long périple aux enfers.

Septembre 2016 – Je vis ma première semaine à Dresde, au cours de laquelle la ville renoue contact avec trois bombes. Deux d’entre elles, fabriquées artisanalement par des néonazis, ont explosé sur des cibles distinctes : l’une dans une mosquée, manquant d’atteindre un imam présent, l’autre sur la terrasse de la salle des congrès. La troisième enfin, vestige du bombardement de 45, a été retrouvée au cours d’un chantier à deux rues de la maison : 2000 personnes ont été évacuées le temps de sécuriser le périmètre.

Avril 2018 – Irène me raconte qu’une bombe de la seconde guerre mondiale a été retrouvée sur le site d’un chantier de construction à Löbtau, le quartier où nous avons habité ensemble, avec de nombreuses autres personnes, dans une grande maison typique du temps de l’Est. L’affaire a duré plusieurs jours : les services de désamorçage ont semble-t-il eu des difficultés à neutraliser la menace, et les quelques milliers d’habitants de ce quartier ont dû patienter quelques jours dans des gymnases, chez des amis, ou dans la Heide, la grande forêt dresdoise. Un muret cylindrique en béton a également été érigé autour de la bombe en vue de sécuriser le périmètre immédiat, dans le laps de temps qu’il a fallu aux services pour mener tout à fait à bien leur entreprise de désamorçage.

Lorsqu’on se balade de nos jours à Berlin, tout un chacun remarque que l’effort commémoratif déployé par cette ville est majoritairement dirigé vers le Mur, dont la trace se décline sur un vaste échantillon de produits touristiques. On oublie donc plus facilement que la ville a fait l’objet d’un siège aérien soutenu avant cela, entre autres évènements ponctuant sa trouble histoire. Le voyageur de passage a Dresde ne peut en revanche ignorer que la capitale de la Saxe où il se trouve a été rasée en deux nuits, les 13 et 14 février 1945, par l’action d’une série de raids Alliés.

Dresde est la seule ville allemande qui commémore chaque année l’anniversaire de sa destruction. A Hambourg, Berlin, Cologne ou Francfort, rien de tel, bien que ces villes aient subi des pertes matérielles et humaines d’une ampleur comparable. Face au déploiement spectaculaire des forces de reconstruction à Dresde, visant à ré-assembler le vieux disparu dans du déguisement tout neuf, à garder présent, en somme, tout le passé dans son effacement clinique même, on oublie que toutes les villes allemandes importantes, et même bon nombre de villes moyennes, ont été sérieusement touchées par les raids Alliés durant la guerre. Vivre à Dresde, et simplement m’y promener quotidiennement, m’a amené à prendre conscience du caractère spécifique de l’attention portée à cette destruction, quand celle du territoire complet semble sous le coup d’une amnésie généralisée. Cette amnésie de l'Allemagne sur sa propre destruction n’a pas échappé à W. G. Sebald, un auteur auquel je me référerai souvent dans ces pages car sa voix constitue un amical compagnonnage dont je ne puis me passer, en particulier lorsque j’en viens, par mes réflexions ou mes déplacements, à m’occuper du cas de l’Allemagne.

Dresde sous les bombes

Spaziergang

Je me promène un soir d’été parmi les reconstructions des monuments emblématiques de la ville. Le fait que ces pierres noirâtres aient été sorties des décombres du bombardement puis ré-empilées dans les années 50 est improbable tant cette entreprise d’illusion chronique est réussie. Le cas de la Frauenkirche, l’église emblématique de la ville, est à part : impeccablement ronde, précisément anguleuse, comme sortie d’usine, elle tranche avec l’authenticité vieillotte de l’Opéra Semper ou de l’Église d’Auguste. Là encore il faut voir les photos du site pendant la période soviétique : ce qui reste alors de la Frauenkirche est une ruine romantique absolument topique dans la ville de Caspar David Friedrich. Une immanquable ogive solitaire tendue avec drame au sommet d’un amoncellement de pierres usées, rassemblées là comme un tas de poussière au milieu d’un terrain herbeux où paissent des moutons. Bien que cette église soit située en plein centre de Dresde, l’activité humaine se passe ailleurs qu’autour de ce monticule de ruines qui relève du fantôme de ville : les restes de la Frauenkirche deviennent un sanctuaire des morts, memento mori à l’exact centre d’une vieille-ville tout autour ravalée comme avant la chute.

Je ne crois pas que Dresde soit visitée de la même manière depuis sa destruction qu’avant celle-ci, bien que les immenses édifices baroques qui la composent aient été reconstitués à l’identique, resserrés tels qu’ils étaient avant la nuit de février 1945 en une petite escouade de géants dont les casques à pointes et visières oblongues forment ensemble la silhouette d’un groupe familier le long de la rive de l’Elbe. Il m’a toujours été impossible de ne pas regarder cette scintillante skyline de carte postale quand j’étais assise dans le tramway qui traverse l’Elbe, la nuit, quand bien même celui-ci n’emmenait plusieurs fois par semaine au dessus des immenses prairies qui constituent les rives du fleuve pour gagner l’autre côté.

La beauté de Dresde frappe à première vue. Mais il me semble que l’attrait particulier de son centre historique pour les milliers de touristes qui s’y rendent chaque jour réside justement dans le fait que cette évidente beauté a été un jour anéantie brutalement. Ce que l’on vient voir, ce n’est pas la vieille pierre pour elle-même, mais la reconstruction : les voyageurs viennent en masse pour voir à quoi peut bien ressembler la Frauenkirche fraîchement reconstruite dans les années 2000, et si des traces du bombardement sont encore visibles sur le palais du Zwinger. On se presse pour chercher les stigmates de deux nuits d’horreur dans un stuc repeint à neuf, on espère découvrir des traces de sang séché entre des blocs de pierre, on scrute les façades pour identifier quelle partie de mur relève de l’authentique noirci par les flammes, au milieu de ce flambant neuf victorieux ; on vient éprouver le degré de réussite d’une entreprise de refonte totale d’après modèle, toucher le mur érigé sur le terrain vague qui constituait la ville de Dresde quelques semaines après le déblai des ruines, on vient à la recherche du frisson d’horreur et d’injustice devant une splendeur qui a brutalement été réduite à néant puis reconstituée.

En me promenant dans les ruelles inauthentiques de la vieille ville, j’ai constamment été comme étouffée par l’insistance du faux, frappée d’incapacité à considérer cette partie centrale de la ville autrement que comme une maquette usinée dans l’urgence avec les techniques d’après-guerre, et j’ai toujours pensé que ce que venaient chercher là les nombreux touristes que j’évitais tant bien que mal de percuter en passant à vélo sur les pavés reconstitués, c’était précisément ce décalage copiste, comme poussés en masse par l’idée secrète d’éprouver la conformité de la reconstitution d’après modèle, en vivant l’expérience présente des immenses grues modernes actionnées par un effort collectif. Pouvoir observer à l’oeuvre la reconstruction du vieux centre-ville, et ainsi embrasser d’un seul regard la grandeur passée, la chute, et la renaissance moderne dans une mise en scène édifiante. Je n’ai pas connaissance d’une ville en Allemagne qui exhibe avec autant de fierté sa ferveur reconstructrice : la photographie de Dresde réduite à l’état de ruine sous l’œil navré d’un ange noirci perché en haut de la tour de l’Hôtel de Ville, photographie devenue le symbole du prestige de la ville et de sa fin tragique, sert d’image comparative en quelque sorte, et persiste comme sur-imprimée dans la rétine du visiteur qui déambule le nez en l’air dans les rues pavées de la nouvelle-vieille ville.

Cette image pour le moins dramatique dans sa composition nous semble à beaucoup familière, imprimée dans notre idée collective du drame. Récemment, je suis retombée sur un de ces avatars d’ange navré devant la ruine, à mon avis nombreux, mais chacun en possède peut-être un en particulier, comme le film Les Ailes du Désir de Wim Wenders. Pour moi, c’est la pochette de l'album « Dogs blood rising » du groupe anglais Current 93, qui représente Londres ; une image cruciale de mon adolescence, du temps où Dresde m'était inconnue et où j'ignorais bien évidemment que j'allais y passer un an des années plus tard. Il est hélas impossible de distinguer l’état des bâtisses à l’arrière plan sur cette pochette d’album, mais j’imagine maintenant Londres en ruines, voire même en proie aux flammes, surmontée de cette créature tout droit sortie des enfers et à laquelle la ville doit évidemment son infortune. En voyant l’image de cette pochette d’album me revient en mémoire un fragment de texte, trouvé je ne sais-où, relatant les mésaventures d’un écrivain français en visite pour une conférence à Londres durant la seconde guerre mondiale. Je me souviens en particulier cet épisode fameux de fuite à bord d’un black cab conduit par un chauffeur très sûr de lui, exécutant avec flegme un parfait slalom entre les obus qui s’écrasaient alors tout autour dans les rues de la capitale britannique, avant de proposer à l’écrivain en question de terminer la soirée par une bonne pinte de Guiness.

On oublie parfois la quantité de bombes qui s’est abattue sur l’Europe durant les cinq années qu’a duré la Seconde Guerre mondiale, et je suis particulièrement frappée par les textes qui en font mention comme de quelque chose de tout à fait quotidien pour les habitants des villes assiégées. Arrivé à un certain point, la routine persiste jusque dans les situations d’évident péril mortel. C’est le cas d’Une femme à Berlin, récit de la journaliste allemande Martha Hillers – longtemps restée anonyme - qui constitue un témoignage rare sur la vie quotidienne dans Berlin bombardée à la toute fin de la guerre, lorsque l’armée Rouge entre dans la ville en commettant sur femmes et biens - considérés sans distinction de nature - des exactions longtemps passées sous silence, et aujourd'hui encore largement ignorées. Les passages de ce journal qui ont le plus frappé ma mémoire sont justement tous ceux qui font état d’une forme d’anesthésie chez les habitants confrontés à la survie quotidienne : des images de brouettes chargées de corps se frayant un passage parmi des files d’attentes animées devant des points de marché noir, de fuites en pantoufles les mains chargées de bougies dans des maisons qui se font périodiquement amputer d’un étage ou deux par les obus, des disputes sur des broutilles entre locataires réfugiés dans des caves, des gestes de recoiffage et de lissage de jupes après avoir subit un viol dans l’une des pièces éventrées. Je n’ai, par exemple, jamais pu comprendre comment Martha Hillers pouvait rester assise à sa table à manger pour écrire son journal de bord, très consciente du risque qu’un obus vienne lui ôter la vie à tout instant ou pire, la laisser agoniser dans une attente infernale sous les décombres. Il semble que des mois de siège ininterrompu sur la capitale ne peuvent venir à bout du besoin de normalité de cette femme : elle raconte avoir pris un bain à l’étage, malgré le couvre-feu enjoignant à demeurer dans les sous-sols, et ce détail tout à fait trivial continue de me fasciner.

Cette anesthésie dans le quotidien, doublée d’une amnésie collective sur les bombardements des villes allemandes, préoccupe également l’écrivain allemand W.G. Sebald, dans un essai consacré à cette question : De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, qui prolonge une conférence de 1999. W. G. Sebald est né dans un petit village de Bavière en 1944, en fin de guerre donc, et bien que sa localité ait été épargnée par les bombes, il baigne enfant dans une fervente ambiance de reconstruction qui met en mouvement la totalité du territoire arraché à l’administration du Reich après la guerre. En grandissant, Sebald vit de plus en plus mal le fait d’évoluer au milieu de vues (disons, de manières de vivre, de penser et de se souvenir) inspirées par l’idéologie nazie, vues qui émanent des corps des anciens nazis, de la société, et même de la civilisation germanique dans son ensemble, et qui en constitue selon lui le foyer. A 22 ans, Sebald efface donc son prénom Winfried tout droit sorti des Niebelungen de Wagner et prend le large pour Manchester, où un poste de professeur de littérature allemande l’attend. Il déménage ensuite définitivement à Norwich, ville charmante du littoral ouest de l’Angleterre, où il meurt subitement dans un accident de voiture en 2001 (je remarque en écrivant cela que ses multiples avatars narratoriaux, eux, se déplacent exclusivement en train, en bus, ou bien à pied, mais jamais en voiture). En ce qui concerne son exil, il serait exagéré de dire que Sebald n’a jamais voulu remettre les pieds en Allemagne après son départ du territoire : mais chacune de ses tentatives pour revenir au pays est soldée par un échec, marque d’une incapacité de Sebald à tolérer le fait que l’Allemagne, dans son ensemble, soit restée peuplée après la guerre des mêmes individus qui auparavant respiraient sans gêne l’air atrocement pollué du Reich. Sebald a pourtant écrit toute sa littérature en allemand, une littérature qui gravite sans cesse autour des questions de l’exil, du souvenir, des traces entremêlées d’une histoire impossible à consigner dans un récit linéaire, des phénomènes de rappels d'images, un peu comme celle des ruines de Dresde et de celles de Londres sur la pochette d'album. Ces traces persistantes, ce sont avant tout celles de la destruction, que Sebald, selon le titre d’un de ses essais déjà cité, considère comme un élément de l’histoire naturelle (et cette idée parfaitement nihiliste provoque en moi un vertige).

Né un an avant la fin de la guerre, Sebald n’a pas pu avoir de souvenir à proprement parler des bombardements ; mais il semble qu’il soit le produit inconscient des décombres dont il ne parvient pas à se défaire, comme si ces décombres invisibles avaient pu constituer le terreau de son être, et que la reconstruction du pays, loin d’en effacer les ruines, offrait au contraire à Sebald enfant leur image fantômatique, comme c’est le cas pour moi lorsque je me promène dans les rues de Dresde. Dans De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, W. G. Sebald enquête sur les quelques tentatives littéraires de mise en mots du bombardement des villes allemandes : il remarque que rares sont les témoignages à ce sujet, comme s’il n’y avait pas eu de survivant, pas de témoin, pas de mémoire. Sa thèse est que ni les écrivains, ni les historiens, ni même les familles, n’ont convenablement témoigné de cette période et que par conséquent, la mémoire n’en est pas enclenchée. Or il est vrai que dans l’immédiat après-guerre, l’Allemagne se lance dans un spectaculaire effort de reconstruction propre à ensevelir la mémoire des ruines, sauf dans le cas de Dresde, où cet effort semble mené en synergie avec la volonté de créer le poignant label de « ville détruite ».

Il me semble que Sebald, dans son ouvrage, ne fait pas preuve de toute l’honnêteté intellectuelle attendue par la forme même de l’essai ; il n’a de mon point de vue pas pu ignorer le journal déjà mentionné Une Femme à Berlin, ni d’autres ouvrages d’après-guerre témoignant de la destruction des villes Allemandes, comme il lui a été d’ailleurs reproché après la publication. Son intention est avant tout de régler quelques comptes avec un certain nombre d’écrivains rentrés au pays après la guerre, et coupables littérairement, selon Sebald, d’affinités avec les vues nazies qui continuent d’exister sur place. Il est important de garder la partialité de Sebald à l'esprit ; mais ce qui m'intéresse, c'est justement sa réaction affective vis-à-vis de la destruction, et il n'en reste pas moins que son enquête m'aide à comprendre le rapport du pays à sa propre reconstruction. La question du bombardement est inévitable à Dresde : il semble que la reconstruction spectaculairement mise en oeuvre par le gouvernement soviétique dans le temps de la RDA a été un instrument politique, destiné à exhiber la destruction opérée par les Alliés, dans un étrange déplacement des forces opposées sur la ligne du temps. Autrement dit, la reconstruction glorieuse de Dresde porte en elle le statut de ville martyre des ennemis de l'Ouest.

La guerre aérienne sur le IIIe Reich constitue un évènement militaire long et soutenu, sur lequel il est peut-être utile de revenir : de 1942 à 1945, des zones clés du territoire (nœuds ferroviaires, ports, industries d’armes et de génie civil, centres administratifs) sont prises pour cibles, occasionnant ce qu’on appelle dans le jargon des « dommages collatéraux » parmi les civils, et qui constituent plutôt une partie d’un ensemble stratégique visant à l’effondrement matériel et moral du Reich. Au cours de ces trois ans de raids réguliers, un quotidien de guerre s’installe dans la plupart des villes cibles, réduites à affronter le désastre au moyen de mesures défensives rudimentaires concédées par le gouvernement d'Hitler : essentiellement un système d’alerte en cas d’attaque, et la mise à disposition de bunkers construits sur le tas (uniquement accessibles aux ressortissants « aryens » évidemment).

Je m’entretiens longuement de ces questions relatives au bombardement avec un ami de Dresde, appelé der Bremer, du nom des habitants de sa ville natale Brême. Il passe beaucoup de temps dans un atelier de la périphérie ouest de Dresde, une étrange maison abandonnée du temps de la RDA, parcourue par un escalier central en bois poussiéreux qui dessert quatre étages, chacun fleuri par un papier-peint ça et là arraché. On arrive à deux petites pièces en enfilade, meublées chacune d’une table sommaire et alimentées en électricité par une rallonge qui court depuis le couloir à l’extérieur, deux petites pièces qui sont le théâtre des opérations de sculpture menées par der Bremer depuis quelques années. Assis sur un minuscule tabouret, derrière ce qui s’apparente à un pupitre d’écolier, der Bremer me raconte ce qu'il sait du quotidien sous les bombardements : une expérience que sa grand-mère lui a racontée du siège à Brême. Tout comme Martha Hillers dans Une Femme à Berlin, la grand-mère de mon ami a fait l’expérience d’une banalisation de l’état de siège : on ne va au bunker qu’en cas d’alerte particulièrement alarmante, et à la fin, la grand-mère - qui habite dans le quartier visé de l’Ouest de Brême, précisément entre le port et la gare - ne prend même plus la peine de quitter son lit. Le moral des civils est peu à peu usé : on est occupé à vider les maisons pour sauver ses affaires, on cherche de la nourriture, réduit à vivre comme des rats enfermés dans des caves sur-bondées, ou amené à se réfugier dans des abris anti-bombardements plusieurs fois par semaine.

A la fin de sa vie, la grand-mère du Bremer a souffert d’Alzheimer ; si elle a toujours parlé de ce qu’elle a vécu du bombardement de Brême, la maladie l’a replongée directement dans des scènes de guerre atroces, dans la fatigue et le bruit des raids, parmi les bras et les jambes jonchant de manière éparse les rues en gravats. Der Bremer rapporte d’elle un épisode tragique, qui concerne le refus, par le portier du bunker chargé de trier les éléments à secourir et ceux à envoyer crever dehors, de laisser rentrer un Zwangsarbeiter* polonais à la suite de la grand-mère. Juste après l’attaque, dit der Bremer, on a retrouvé devant la porte du bunker le corps du prisonnier, du sang plein la bouche, soufflé par l’onde de choc de la bombe.

Je demande à mon ami pourquoi les habitants de Dresde ne se sont pas réfugiés eux-aussi dans des bunkers pour échapper aux raids. Sa réponse m'éclaire enfin : la destruction de Dresde a cela de spécial qu’elle fût pour le moins rapide et inattendue, menée au cours de seulement deux raids aériens, l’un intervenu lors de la nuit du 13 au 14 février, le second dans la journée suivante. À Dresde, il n’y avait tout simplement pas de bunkers, et le quotidien n’y était pas organisé par la guerre. La ville n’a jamais reçu une seule bombe avant 1945, et personne n’aurait pu tout bonnement imaginer qu’il en soit autrement : Dresde semblait bénéficier par son aura culturelle même d’une protection quasi-magique contre les velléités Alliées. Bombarder en fin de guerre et par surprise le centre-ville de la « Florence de l’Elbe » aurait constitué un crime dépassant en horreur les trois ans de raid continu sur le reste du territoire. Les habitants ont donc été pris de cours mi-février, soufflés sur place par la pression des bombes comme les figures pétrifiées de Pompéï, ou bien obligés de se réfugier en catastrophe dans de minces caves quand dans le même temps, un étage au dessus, les bombes à phosphore incendiaires transformaient la ville en un immense brasier.

Spaziergang

*Les Zwangsarbeiter sont des prisonniers de guerre étrangers, exploités pendant toute la durée du Reich à divers travaux pénibles. Un prisonnier en travail forcé peut par exemple être employé au déblaiement des décombres pendant les bombardements.

Décompte

Il est communément admis que la destruction de Dresde par l’emploi conjoint d’une arme et d’une stratégie visant à l’anéantissement immédiat et complet n’a laissé que peu de survivants ; mais il est en réalité étrangement complexe d’établir des chiffres clairs, et le recoupement des sources permet d’abord d’observer une forme d’hyperbolisation généralisée du drame. La ville comptait environ 600 000 habitants avant bombardement, auxquels s’ajouteraient 400 000 réfugiés de tout le pays, arrivés là pour fuir la guerre de leurs villes respectives. A titre d’exemple, le documentaire de référence en français sur la seconde Guerre Mondiale De Nuremberg à Nuremberg, qui tente vaillamment de ramasser la période en cinq heures d’images d’archives commentées, annonce « au minimum 135 000 victimes, sans doute 250 000 », soit un quart de la population présente exécutée en 24h*. Or ce bilan est celui assumé autant par l’habitant bourgeois du centre-ville que par les groupes locaux d’extrême-droite, qui grossissent les chiffres pour rendre le massacre apte à reléguer les crimes nazis commis au même moment au rang d’invention loufoque diffusée par le bloc de l’Ouest.

Ce comptage des victimes est l’occasion d’un abject bras de fer idéologique qui dure depuis des années, combat qui s’exhibe de temps à autre sur les murs de la ville. Aussi étonnant - pour ne pas dire indécent - que cela puisse paraître, il semble n’y avoir aucune donnée fiable à ce sujet. Le lundi après-midi, jour de réunion hebdomadaire du groupuscule d’extrême droite Pegida sur la place du théâtre, l’enchère aux disparus peut monter jusqu’à un demi-million. Et chaque année en février, mois anniversaire du bombardement, c’est la même histoire : la radio fédérale Deutschland Funk parle de 25 000 victimes au maximum, et reçoit quantité de messages d’auditeurs qui veulent rectifier le chiffre en ajoutant un zéro.

Que font les historiens ? Le premier appel de la municipalité de Dresde à former une commission scientifique chargée d’enquêter sur les raids aériens date de 2004, soit 50 ans après la disparition des victimes. Encore plus troublant, cet appel répond davantage à l’urgence de mettre fin à un débat idéologique tenace, qu’au devoir mémoriel de remédier à une ignorance factuelle incompréhensible. L’enquête de la bien-nommée « Historikerkommission zu den Luftangriffen auf Dresden zwischen dem 13. und 15. Februar 1945* » se termine par la livraison d’un rapport de 30 petites pages en mars 2010. Conclusion du rapport : le nombre des victimes directes du bombardement Allié s'élève au maximum à.... 25 000. La lumière est cette fois faite : le rapport de la commission devrait permettre de mettre fin à des décennies de concours sordide ayant profité aux martyres en drapeau. Il faudrait mettre à jour les dizaines d’ouvrages, documentaires et réalisations en tout genre, qui relayent depuis des dizaines d’années l’idée d’une ville « entièrement rasée ».

« 300 000 morts » barré d'un « Antifa ! »

Tag sous le pont de la voie ferrée.

*Documentaire de Frederic Rossif et Philippe Meyer sorti en 1987.

On le voit, on ne s’embarrasse pas de rigueur pour avancer le nombre des victimes.

Selber Schuld

De retour dans son atelier, der Bremer dit être très mal à l’aise vis-à-vis de la complainte des bourgeois du centre-ville de Dresde, qui pleurent leur sort de victime du bombardement aux côtés des néonazis. Je sais que dans les autres villes d'Allemagne, on ne commémore pas les victimes des bombardements, et je me demande pourquoi non seulement on le fait à Dresde, mais on brandit également avec force le statut de martyre tous les lundis sur la place publique. Je formule enfin une question qui me brûle les lèvres depuis des mois sans que j’ose la poser, car je n’ai pas le recul nécessaire pour en évaluer pleinement la portée morale, pour mesurer la potentielle insulte qu’elle contient à l’égard des victimes civiles : est-ce qu'ailleurs en Allemagne, on a considéré les bombardements comme une juste punition pleuvant sur le Reich ?

Ma question est immédiatement comprise, aucunement choquante. Le bombardement est une conséquence de la violence du Reich, répond sans détour der Bremer. Une conséquence des agissements (ou non-agissements) de ses citoyens, qui ont tous porté leur part de responsabilité dans les atrocités commises en grande pompe par le régime d’Hitler. « Je ne veux pas dire que les bombardements soient un juste châtiment, selon une loi vengeresse mais plutôt...Naja, selber Schuld* ».

Der Bremer a l’air de peser ses pensées avant de les traduire en mots fermes : « avoir la nationalité allemande, cela signifie devoir hériter de tout ça, du passé nazi, de la faute. Il faut l’accepter. Quand des Syriens d’aujourd’hui viennent et demandent un passeport allemand, ils héritent de ça aussi, qu’ils en aient conscience ou non. On ne peut pas, en tant qu’Allemand, être antisémite par exemple. On ne peut pas non plus trouver qu’Israël ça ne va pas. Ça fait partie de ce qui est appelé l’intégration. L’intégration dépend du pays où l’on s’intègre et l’Allemagne c’est ça, on ne peut pas faire autrement ».

Mon ami poursuit en invoquant Willy Brandt : « c’est ce que Willy Brandt a voulu dire quand il s’est agenouillé en 1970 sur le monument commémorant les victimes juives du ghetto de Varsovie, entrées en résistance contre les nazis*. Brandt a déclaré alors qu’en tant qu’Allemand, il était responsable des atrocités commises ici. Willy Brandt qui lui-même s’est exilé en Suisse pendant le Reich, et qui donc n’avait techniquement rien à se reprocher en tant que tel en ce temps-là. Le geste et la parole de Brandt ont provoqué une levée générale de boucliers parmi les conservateurs du pays, qui réclament à qui-mieux-mieux le droit de pouvoir enfin être fier d’être Allemand, de pouvoir enfin tourner la page d’un IIIe Reich qu’ils considèrent tout au plus comme un simple épisode, une décennie de fâcheux écarts, ou comme une incompréhensible folie des grandeurs, largement rattrapée par les raisonnables réalisations collectives qui s’en suivirent ». Der Bremer se souvient comme si c’était hier de la couverture du journal Der Spiegel qui a fait suite à l’épisode de la génuflexion de Brandt, et qui ose lancer le sondage suivant : « Durfte Brandt knien ? », Brandt était-il en droit de s’agenouiller ?

*Expression courante qui signifie « Nous l'avons bien cherché », littéralement : « propre faute ».

*« Commission d'enquête historique sur les bombardements aériens survenus sur Dresde entre le 13 et le 15 février 1945 », dont le rapport final est lisible en allemand sur le site internet de la ville en cliquant.

*Cette image prend place lors la signature du traité de non-violence entre la RFA et la Pologne, dans le cadre de l’Ostpolitik engagée par le chancelier, qui recevra à ce titre le prix Nobel de la paix en 1971. Ce pacte de Varsovie s’explique par les mouvements de frontières engagés aussi bien à l'Ouest qu’à l’Est polonais durant la Seconde Guerre Mondiale, et qui ont conduit à repousser des populations allemandes vers l’Ouest en créant de vives tensions entre les deux pays.

« L’Allemagne a perdu les deux guerres mondiales, elle est universellement connue pour être la sinistre patrie de Wagner et des camps d’extermination ; aujourd’hui, c’est l’un des pays les plus puissants et prospères du monde. Je ne vois pas de quoi les gens se plaignent ici, ni ce qu’ils cherchent. C’est indécent ».

Les paroles émues de mon ami me rappellent cette déclaration sans détour de W.G. Sebald, dans son essai De la destruction : « C’est nous qui avons provoqué la destruction des villes dans lesquelles nous habitions autrefois ».

Je comprends que les positions se sont durcies au cours de ces décennies d’indigestion. Le clivage entre les gauchistes et les néonazis, pour reprendre leur dénominations adverses, se répartit de chaque côté des cordons de flics dans les rues de Dresde aujourd'hui. Car une des choses qui deviennent rapidement évidentes en pratiquant Dresde et ses coutumes (mais qui à mon avis reste impossible à décoder pour le touriste étranger de passage), est que la commémoration des 13 et 14 février constitue chaque année un évènement à fort relent nationaliste, et ce depuis avant même la chute du mur, en pleine RDA socialiste. La destruction insensée de Dresde regroupe tous les ingrédients pour une victimisation nationaliste orchestrée : acte de guerre jugé particulièrement barbare et gratuit, touchant des civils vulnérables et un sublime patrimoine architectural, à trois mois d’une capitulation du Reich qui trottait déjà dans les têtes au moment du bombardement. Les habitants ont pu facilement ériger leur ville en martyre dans un présent glorieux et fier, une mythification qui sert aussi bien le tourisme local que les ambitions des partis et organisations d’extrême-droite de toute la Saxe.

Ville martyre

Dresde est aujourd’hui l’élégante capitale allemande du néonazisme : ses adeptes défilent en masse tous les lundi, et chaque année en février pour l'anniversaire du bombardement, en se revendiquant victimes de ce qu’ils appellent sans frémir un « Bombenholocaust » (« holocauste à la bombe », désignation abjecte que l'on peut lire sur des banderoles). La nostalgie national-socialiste au cours de cette commémoration anniversaire a pris une telle tournure que les 13 et 14 février sont désormais l’occasion d’une mobilisation fasciste et anti-fasciste d’ampleur européenne*.

*Le 13 février 2005 a constitué le plus important rassemblement néonazi d’Europe jusqu’à aujourd’hui (65 00 participants).

De l’autre côté du cordon de police, je remarque que le postulat de juste punition (le fameux « nous l'avons bien cherché » de mon ami à propos des bombardements) imprègne la réponse anti-fasciste. Les slogans lancés contre les néonazis par une minorité d'activistes proposent une vision inversée du couple victime-coupable : « ihr habt den Krieg verloren » ; « Nie, nie, nie wieder Deutschland » ; « Opa Oma und Onkel Fritz waren nicht Opfern sondern Täter »*.

Le lien entre le destin commémoré de Dresde et la présence d’un fort nationalisme sur place ne fait pas de doute ; mais il m'a été difficile de comprendre les mécanismes de cette alliance sordide, et c’est à cette fastidieuse entreprise que je m’occupais en tous endroits lors de mon séjour à Dresde, avec plus ou moins de méthode et de sérieux – mais le plus souvent noyée dans une brume confuse de tension nerveuse qui m’empêchait de réaliser les liens corrects dans mon esprit, de savoir dans quel ordre ranger les éléments éparses reflétant l’entremêlement absurde du monde, dans la multitude qui l’habite et le temps qui le traverse. J’ai parfois erré dans un état d’abasourdissement complet devant le fait que les vues nazies continuent de pénétrer des milliers d’habitants dans le rayonnement martyre de Dresde. Que s'est-il passé ici ? Pourquoi Dresde est-elle devenue la capitale des néonazis, non pas seulement des groupuscules, comme on les nomme, ou des « mouvements » comme PEGIDA*, mais aussi la seule région à voter majoritairement pour l'AfD* lors des élections fédérales ?

Naître et grandir dans une région sinistrée par 60 ans de régime totalitaire, par le chômage subi à la chute du mur (une défaite de plus face au bloc de l’Ouest…) et dont on voit encore les effets, dans une région marquée par l’isolement (y compris l’entre-soi et la monochromie allemande), dans une région obnubilée par le célèbre bombardement de sa capitale et dont le symbole architectural, la Frauenkirche, a été remis sur pied il y a seulement dix ans, tout cela ne conduit pas tout le monde à devenir raciste et nostalgique du IIIe Reich, mais constitue à coup sûr un terreau particulièrement favorable. Il a fallu être sérieusement distrait pour ne pas l’avoir pressenti, or c’est exactement ce qu’a fait la CDU* au pouvoir sans alternance depuis la réunification : une politique de l’autruche, là où il aurait été souhaitable de panser quelques unes de ces blessures pour éviter qu'elles ne s'infectent. La CDU a succédé à quarante ans d'un régime socialiste qui puisait ses forces idéologiques dans la reconstruction moderne et enthousiaste, sans s'inquiéter d'incarner le fantôme des Alliés de l'Ouest responsables non seulement du bombardement, mais aussi de la ruine économique du pays à la chute du mur.

Alors que l'important travail de mémoire allemand vis-à-vis des exactions nazies force souvent le respect, la région saxonne semble au contraire évoluer dans un monde de représentation délaissé par ce souvenir brutal, et se passe d'un barrage mémoriel censé ailleurs garantir d’une rechute. La Saxe abrite des négationnistes notoires, y compris parmi ses professeurs d’université, toujours persuadés (mais de leur sincérité il est permis de douter) que non, les camps n’ont jamais existé et que oui, la décennie du Reich qui devait durer mille ans a permis de remettre la nation sur pieds grâce au commandement d’un homme fort et proche du peuple.

La mémoire critique du national-socialisme ne semble avoir ici qu’une prise limitée sur le présent : à la place, on rencontre au mieux de la nostalgie idéalisant le régime d’Hitler, au pire de la violence massive et frontale à destination des populations immigrées, surtout depuis la décision d’accueil, par l’Allemagne, d’un million de demandeurs d’asile en 2015*. A l’Ouest en revanche, l’appel néonazi se fait tout de même plus discret : or dans ces territoires, les années d’après-guerre font état, surtout à partir de 70, d’un important chantier d’exhaustivité sur la décennie nazie, ayant encouragé la réalisation de programmes de recherche, de conservation, et de réparation des multiples traces laissées sur les mémoires par ce régime. Le long procès de Nuremberg, ouvert en 1945, est l’occasion d’entendre de nombreux témoins des exactions nazies, de voir des documents authentiques concernant les camps d’extermination, les crimes de guerres commis dans le cadre de la politique de conquêtes du Reich, d’interroger les Lois de ségrégation et les mesures de ghettoïsation, et donc de révéler l’ampleur des crimes produits par le régime d’Hitler ainsi que la souffrance des victimes. Mais au lendemain de la guerre à l’Est, une fois l’ennemi fasciste bouté hors du territoire par l’armée Rouge, l’administration soviétique concentre rapidement ses efforts propagandistes à l’encontre du bloc de l’Ouest, dont l’impérialisme menace le bon fonctionnement socialiste. Les ruines de la Frauenkirche, le monument le plus aimé et emblématique de la ville, gisent à ciel ouvert pendant les quatre décennies de la RDA, rappelant au passage l’horreur du bombardement exécuté en fin de guerre par les anglais et les américains. Par un habile rebattage de cartes historiques, les victimes du bombardement de Dresde deviennent tout à coup les martyres socialistes (et non plus national-socialistes) de la barbarie de l’Ouest. Pendant ce temps, les ghettos juifs de la périphérie de Dresde disparaissent petit à petit sous une jungle luxuriante encore inexplorée de nos jours, composée, selon la romantique flore locale, de liseron, de lierre et de bouleaux.

*« Vous avez perdu la guerre » ;

« plus, plus, plus jamais d’Allemagne » ; grand-père, grand-mère et oncle Fritz n’étaient pas des victimes, mais des criminels ».

*PEGIDA est l'acronyme de « Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes », les « européens patriotes contre l'islamisation de l'occident », mouvement créé depuis Facebook en 2014 par un marchand de saucisse.

*AfD, Alternative für Deutschland, premier parti d'extrême droite en Allemagne, créé en 2013. Grâce à ce large plébiscite de la part de la Saxe, le parti occupe 96 sièges au Bundestag (le parlement allemand) depuis 2017.

*Cette décision est connue en Allemagne sous le nom « Wir schaffen das », (« nous pouvons le faire »), formule de clôture du discours d'annonce d'Angela Merkel, devenue célèbre et constamment remise en question.

*La CDU est l'Union Chrétienne Démocrate, le parti d'Angela Merkel.

« Holocauste à la bombe des Alliés sur les villes allemandes et tchèques »

Banderole néonazie à Dresde.

Dans De la destruction, W.G. Sebald passe hélas sous silence (à dessein ou par négligence, je l’ignore) les différences fondamentales de traitement de la mémoire entre l’Est et l’Ouest allemand. Il fait surtout état de la situation à l’Ouest, où les crimes nazis sont sus, dits, transmis et portés, enfouissant dans le même mouvement la mémoire des situations où les citoyens du Reich se trouvaient eux-mêmes victimes de violences (les bombardements des villes). Il est aisé de comprendre les difficultés qui surgissent autour de cette mémoire des bombardements : pour les formuler clairement, comment reconnaître à des citoyens en grande partie nazis un statut de victime lors des bombardements, dans le temps même où la culpabilité allemande doit être dite avec force ? Lorsqu’il évoque le silence sur les bombardements, Sebald parle d’ « amnésie collective » vis-à-vis d’une chose « honteuse » :

« […] l’expérience vécue par des million de gens dans les dernières années de la guerre, cette humiliation nationale sans précédent, n’a jamais été réellement mise en mots et ceux qui étaient directement concernés ne l’ont ni partagée ni transmise aux génération suivantes ».

Je ne sais pas si ce propos de Sebald doit mener à la conclusion suivante : les crimes nazis ont-ils été finalement mieux assumés par la population allemande que l’humiliation nationale des bombardements Alliés ? L’auteur, curieusement, parle peu d’une différence fondamentale à mettre en perspective pour éclairer les possibilités du témoignage chez une personne : le statut de victime opposé à celui de coupable. L’impossible coexistence de ces deux statuts dans le traitement commémoratif allemand se traduit tout à fait explicitement dans les slogans adressés aux néonazis par les manifestants anti-fascistes les 13 février à Dresde. Je redonne un exemple :

Opa ,Oma und Onkel Fritz sind nicht Opfern sonder Täter

(Papy, Mamie et l’oncle Fritz ne sont pas des victimes mais des coupables)

Pouvaient-ils en vérité être les deux à la fois ? Cette tragique double casquette historique a bien du mal à être portée par qui que se soit, en témoignent les rôles caricaturaux qui émergent de part et d’autre de l’ancien rideau de fer : à l’Est, les néonazis se réclament les victimes innocentes d’un « holocauste à la bombe » aussi grotesque qu’indécent. A l’Ouest, les villes progressistes ignorent leur propre destruction par les bombardements Alliés et vivent dans l’évocation omniprésente de la culpabilité nazie. Sous la chape de plomb de la mémoire du IIIe Reich, il est évidemment plus aisé de produire un discours officiel sur le statut de coupable que sur celui de victime de la période nazie ; l’héritage coupable en devient de fait plus facilement reconnu, porté, et assumé, comme le montrent les paroles de mon ami der Bremer, évoquant Willy Brandt et la faute comme partie intégrante de la nationalité allemande. En revanche, le statut de victime dans cette histoire nationale est impossible à traiter, comme le montre le refus de commémorer les victimes du bombardement en Allemagne, à part à Dresde où ce sont les néonazis qui s’en chargent.

« Bomber Harris » est le surnom du commandant des forces de l'air britanniques, chargées du bombardement de l'Allemagne.

Banderole antifasciste à Dresde.

En me promenant dans la vieille ville de Dresde ou dans ses alentours, j’ai moi même souvent été comme infectée par l’ambiance de suspicion qui règne sur la région tout entière. Ranger les gens entre victimes et coupables, résistants et collabos relève ici rapidement du réflexe obsessionnel. Après avoir vu de mes propres yeux plusieurs rassemblements d’extrême droite, et m’être tapé la tête contre les murs à force de me demander ce qui pouvait bien animer des gens capables de jeter des cocktails molotovs à travers les vitres des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, il m’est arrivée souvent, en croisant le regard d’une très vieille dame évoluant péniblement en déambulateur sur les trottoirs inégaux de la ville, de me demander si elle avait bien pu dénoncer les juifs de la ville dans les années qui précédèrent le bombardement, et si, en définitive, tous les survivants de la destruction de Dresde n’avaient pas volé une vie injustement partie en fumée dans les fours crématoires du Grand Reich.

C’est au cours de mes déplacements hasardeux dans la proche banlieue que la paranoïa devenait la plus forte : je me souviens par exemple m’être retrouvée, suite à une erreur de correspondance ferroviaire, dans la proche banlieue de Cossebaude, où passe encore le tramway dresdois. Cette petite localité est organisée comme de bon droit autour d’une église, d’une poste et d’une boulangerie-salon de thé. Je ne sais si ma perception ou ma mémoire me joue des tours, mais je me souviens clairement n’avoir rencontré sur les trottoirs de Cossebaude qu’un flux densément peuplé de personnes âgées en déambulateurs, aidées d’une canne ou même assises dans des fauteuils roulants, allant toutes dans le sens inverse de ma marche, et me dévisageant comme si j’étais débarquée d’une planète inconnue : non avec curiosité, mais plutôt avec une moquerie teintée d’hostilité, disons donc une méfiance qui me donnait envie de me cacher au plus vite dans un de ces salons de thé tous tenus par des femmes en surpoids, coiffées de chevelures multicolores dressées sur la tête telles des crêtes de perroquets, et demandant d’une voix caractérisée par une intonation remontant inévitablement dans les aigus en fin de phrase s’il me fallait autre chose, non merci. A peine remise de ces visions inquiètes, je me mis à formuler dans mon carnet le fait suivant : que je n’éprouvais aucune sympathie pour les vieux d’ici, que j’étais, au fond, obsédée par la suspicion de leur passé nazi, qui ressurgissait à mes yeux sous la forme d’innombrables avatars du sacro-saint ordre allemand, tels que les haies impeccablement taillées, les portes automatiques, les drapeaux nationaux qui flottent fièrement au dessus des jardins ouvriers, les cures thermales, les containers à verre marron distincts de ceux à verre vert, le respect des feux piétons, les pictogrammes contre la fraude dans les transports, les brötchens, les saucisses, les voix très articulées, la langue enfin.

Ainsi j’allais, constamment inquiétée par de telles pensées indésirables, au nombre desquelles revenait régulièrement la crainte que tel visage méditerranéen croisé près de la gare centrale ne tombe sous le coup d’une agression raciste quelques heures plus tard, idée qui a pu s’enraciner dans mon esprit intranquille après avoir écouté nombre de récits de ce genre, auxquels il convient d’ajouter la rencontre suivante :

Nous sommes assis à boire des bières entre amis sur le rebord d’une vitrine. Un paquet de tabac tombe devant nous de la poche d’un passant, que l’une d’entre nous rattrape. L’homme se retourne, son visage est tuméfié, il la remercie dans un allemand second de lui avoir rapporté le paquet de tabac, et raconte qu’il a été tabassé la veille dans le passage souterrain de la gare de Bischofsweg.

Deux questions m’ont hantée cette année là, sans que je puisse (et ne veuille, d’ailleurs, justement par soucis de ne pas tomber dans une simplification binaire), trouver une réponse tranchée à ce problème d’histoire collective : l’ineffaçable culpabilité allemande oblige-t-elle à faire taire tout élan de témoignage concernant les bombardements Alliés ? Et, par extension : la permission exclusive de considérer Dresde comme une ville martyre a-t-elle alimenté le nationalisme à l’échelle locale ?

Reconstruction

L’enquête se poursuit à travers une promenade architecturale : l’histoire de la reconstruction des villes allemandes après les bombardements m’était assez mal connue, et j’ai pu m’en faire une idée plus nette en me baladant parmi les bâtiments éclectiques de la ville, qui rendent dans leurs formes les différentes couches de l’Histoire. Immédiatement après la guerre, l’Allemagne divisée en quatre zones d’occupation Alliées par les Accords de Yalta a dû entamer un plan de reconstruction au pied levé, à coup de propagande galvanisant les foules, employées sans transition à déblayer les décombres avant de réempiler les pierres en bon ordre. On n’était guère encouragé à s’apitoyer sur les pertes et horreurs subies durant les bombardements : la porte d’un futur radieusement moderne s’ouvrait, et il fallait se hâter de la franchir à coup de plans d’aménagement public.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la reconstruction a été le chantier d’une stimulante compétition architecturale entre l’Ouest (zones française, britannique et américaine) et l’Est (zone soviétique), bientôt séparées par la guerre froide. L’urgence de recréer une cohésion nationale, fragile après la défaite, entraîne les autorités locales à exalter la reconstruction plutôt qu’à témoigner du désastre, comme l’évoque clairement l’expression « année zéro » qualifiant les années d’immédiat après-guerre : faire table rase du passé en s’engageant directement dans l’avenir, voilà le programme. L'écrivain W.-G. Sebald, qui évoque rapidement la reconstruction dans son essai, avance la piste suivante pour expliquer l’amnésie frappant les citoyens allemands après la destruction : selon lui, il est possible que la population, directement propulsée dans le tourbillon de la reconstruction, ait été tout simplement rendue incapable par manque d’espace de se souvenir et de témoigner des bombardements, et ce à dessein :

« Remarquable d’un certain point de vue, cette reconstruction allemande, qui est devenue avec le temps légendaire et, après les dévastations dues à l’ennemi, a abouti à une seconde liquidation, par paliers successifs, de l’histoire allemande qui avait précédé, cette reconstruction, par l’effort qu’elle a demandé et par le résultat auquel elle est parvenue, celui de créer une nouvelle réalité sans visage, a d’emblée barré la voie à tout souvenir ; elle a contraint la population à tourner son regard exclusivement vers l’avenir et l’a forcée à se taire sur tout ce qu’elle avait vécu. »

Allemagne année zéro, le film de Bertolucci, nous montre de Berlin en ruine une tout autre image que la propagande optimiste d’alors pour la reconstruction ; taudis éclatés, enfants mendiants et malades, indignité et crimes de toutes sortes pullulent dans un Berlin encore fumant des récents bombardements. Ce tableau navrant se rapproche sans doute d’une forme de vérité crue réclamée par Sebald, qui ne mentionne pas non plus le film dans son essai sur la destruction.

Dresde, quant à elle, se reconstruit en parallèle de deux manières après le déblaiement : à l’identique en ce qui concerne le cœur historique, et selon un plan futuriste, dans le plus pur esprit soviétique, pour le reste – et en particulier la fameuse Pragerstrasse, immense artère piétonne qui fend la ville du nord au sud.

Pour se faire une juste idée du chantier de reconstruction de Dresde, il faut d’abord parvenir à envisager que la ville, une fois les décombres déblayés, ne présente plus vue du ciel qu’un terrain vague prêt à accueillir un plan urbain totalement nouveau :

Réinventer la ville de A à Z, voilà qui constitue une occasion de mettre en œuvre l’administration idéologique du tissu urbain, dont les réalisations demeurent spectaculaires partout en ex-RDA, et livrent l’image bien connue de paysages citadins constitués d’immenses barres d’immeubles cerclées d’interminables avenues rectilignes. Assemblée à coup de dallage - innovation architecturale majeure de l’ère socialiste moderne -, l’artère de la Pragerstrasse dans l’axe Nord-sud et ses affluents bétonnés exhibent le présent, l’activité, la turbine futuriste censée attirer dans son onde centripète toute une flopée de travailleurs optimistes et de citoyens innovants des quatre coins d’une Allemagne bientôt soumise à l’écartèlement politique. La compétition urbanistique fait déjà rage dans ce temps d’immédiat après-guerre : l’administration de l’Est compte fournir aux zones occupées par les alliés de l’Ouest la preuve de son efficacité économique, à travers des plans de reconstruction radicaux. Le Kulturpalast, au dernier étage duquel j’écris ces lignes, est un bon exemple d’architecture de la RDA, flanquée d’une immanquable mosaïque dont les figures de travailleurs héroïques exaltent la puissance du modèle socialiste.

La Pragerstrasse à Dresde.

Je garde de cette journée le souvenir d’une hébétude, forcée d’assister sur fond de musique wagnérienne à un sinistre et interminable défilé de nazis en deuil. Je ne me souviens pas d’avoir jamais été abasourdie par un quelconque spectacle réel au point d’en perdre mes nerfs et de pleurer à grosses larmes comme je l’ai fait ce jour là sur le chemin du retour. La détresse peut naturellement me saisir devant une scène d’injustice flagrante. La détresse peut également, de temps à autre, me saisir à la vue d’une image banale subitement mise à distance, comme c’est le cas lorsque l’on se se trouve, mettons, dans un rayon de supermarché, devant une haie de maison individuelle fraîchement taillée, ou devant n’importe quel détail grotesque de la commune vision qui s’offre continuellement à nos yeux habitués ; seulement, l’image de ce défilé ne ressortissait ni à l’injustice ni au commun, mais au registre carnavalesque du costume nazi pastiche. Le problème est qu’il fut exécuté, dans la circonstance, avec un sérieux incompréhensible, une gravité absurde, et un intolérable ancrage dans le réel qui le fait durer même après s’être frotté les yeux très fort en répétant bêtement : « j’y crois pas ».

Les habitants de Dresde ont fini par s’y habituer, et le défilé nazi gagne peu à peu sa place sur la banale fresque du commun, aux côtés du rayon de supermarché et du buisson impeccablement taillé en boule. Le folklore esthétique de ces « Trauermarsch* », le nombre de leurs participants, leur droit de cité, la protection même dont ils font l’objet de la part d’une police collabo, chargée d’empêcher les récalcitrants de bloquer leur progression, tout cela s’incruste dans le paysage par la force du martellement hebdomadaire ; ce qui s’apparentait, lors de sa première manifestation, au symptôme d’un intolérable retour des nazis, est devenu un banal rituel du lundi, encore seulement évoqué par une poignée de résistants passifs fatigués de croiser cette horde exogène sur le retour du travail, et qui se contente naturellement d’une brève évocation lasse et de circonstance à l’heure du dîner. Quand vient la grand-messe du 13 février, le « gauchiste » peut enfiler sa cape noire et donner corps agile à cette bi-tension de lassitude et de révolte qui sourd lentement au quotidien, et espérer respirer enfin pour soi et avec les autres dans un combat de terrain que l’on sait par avance perdu, puisque le vrai terrain n’est pas la rue, mais le concentré informe que les discours évanescents produisent sans cesse à partir des faits et de la pensée dans cette partie du monde. Ce jour là, tous les accès au tracé du cortège néonazi sont bloqués, on se retrouve faits comme des rats dans des kilomètres carrés de rues rectilignes bordées d’immenses Plattenbau soviétiques, où l’on rencontre d’autres contremanifestants refoulés, jusqu’à former ce qui pourrait s’apparenter à un grotesque rassemblement sauvage dans un quartier résidentiel vide. Notre essaim finit par trouver une brèche, au bout d’une bonne heure d’errance désorganisée et au pas de course : les unités placées en tête fendent un cordon de police et s’asseyent au milieu de l’artère préparée pour accueillir le défilé néonazi. La police tente de nous relever de force, puis se ravise, attend des ordres dans la nuit froide de février, dix-huit heures. Le groupe de gauchistes assis attend. D’un air de gamins occupés à éprouver l’ampleur de leur virilité face au groupe de civils piteusement assis là, les uniformes de la police locale se mettent à bavasser entre eux. L’un des uniformes de la police locale dit qu’ils feraient mieux de laisser les nazis nous marcher dessus. Finalement on reste là, tel un misérable petit terre-plein central gémissant son désaccord, les nazis passent en nous contournant de chaque côté, nous ne sommes que cinquante à vue de nez et ils sont des milliers, et je ne sais pas ce qui est pire : leur nombre ou le nôtre, et si le reste des habitants est absent pour cause de shopping à Primark ou pour cause de renoncement à toute position vis-à-vis de la vie dont ils disposent, et vis-à-vis du monde dans lequel il se trouve que cette vie prend place.

Faits comme des rats

Voir au dessus

En traversant à 250 km/h le land de Thuringe à bord d’une berline squattée le temps d’un voyage retour en autostop, je tente d’apercevoir les vestiges d’un camp de concentration mal dissimulé dans cette campagne boisée. Il semble tout à fait impossible que les habitants n’aient pas eu connaissance de l’existence de ces multiples complexes de travaux forcés et d’extermination plus ou moins rapide, offerts là qu’ils étaient, à la vue de tous, à ciel ouvert, à la portée des bombardement Alliés. Je ne sais pas pourquoi les camps n’ont pas tout simplement été pris pour cible des bombardements, afin d’en réduire la capacité d’anéantissement ; je pose alors la question à notre chauffeur, un homme d’affaire de l’Est dans le temps « passé à l’Ouest », selon l’expression consacrée. Personne chez les Alliés, dit-il, et encore moins parmi le personnel Allié de l’armée de l’air, n’aurait pu avoir la fantaisie de penser que quelque chose de cet ordre pouvait se tramer en bas lorsqu’ils survolaient l’Allemagne en mission. Point final.

Le problème de la présence des camps est qu’elle relève à la fois de l’impensable radical, et de l’immense tache à ciel ouvert – et donc nécessairement connue d’une énorme partie de la population impliquée à différentes échelles de cette entreprise industrielle, dont la fumée s’échappait à l’air libre et dont les accès ferrées se prolongeaient sur tout le territoire du Reich et au-delà. Je reste silencieuse dans la voiture. Le fait que cette question honteuse : savait-on, ne savait-on pas, se pose encore 70 ans plus tard, me confond dans un sentiment probablement assez similaire à ce qui anime un parfait complotiste : un scepticisme écoeuré à l’égard de la multitude. Il existe un verbe en allemand qui signifie « ne pas voir », littéralement, « voir au dessus » : übersehen, comme si le regard portait juste au dessus de la chose à voir, comme lorsque dans le métro, on regarde la vitre en face au dessus des visages des voyageurs pour éviter d’échanger un regard qui nous contraindrait à un échange.

*Les "marches de deuil", comme les manifestants les appellent.

Paranoïa

Je marche indéfiniment dans Dresde, sans but réel. Pour la première fois de ma vie, je me met à parler toute seule à voix haute, le long de ces interminables avenues désertes où se succèdent des terrains vagues et des barres d’habitation sinistres, personne ne m’entend, même plus moi, j’ai l’impression de tomber folle. Mon corps crispé par le froid traverse les différents quartiers de la ville, curieusement séparés les uns des autres par des voies rapides montées sur d’immenses pilotis en béton, ou par des friches lamentables bordées d’affiches de cirques ou de cabarets transformistes. Le soleil est réduit à peau de chagrin, on ne le voit pas derrière l’épais édredon de nuages qui forme l’atmosphère pesante de la ville en hiver. Constamment j’ai l’impression d’être enclochée sous un dôme de vitres teintées ; je ne vois que des trottoirs verglacés et des façades noires, il n’y a plus de ciel, j’entends mal à force d’enfoncer ma tête dans mes épaules endolories par la tension musculaire, je suis comme descendue quelques centaines de mètres sous terre, et j’ai peur que le brouillard au dessus de ma tête ne se fige en un couvercle de cire blafarde, pour m’empêcher d’y voir un jour clair, de nouveau.

Assise dans le train de la ligne régionale qui va de Dresde à Elsterwerda, sinistre lieu de travail que dans ma paranoïa je ne peux m’empêcher d’imaginer peuplée exclusivement de nazis, je passe des heures à regarder défiler ces surfaces planes, paysage en noir et blanc constitué d’une infinie variation sur ces trois thèmes : champ enneigé, bosquets de bouleaux, cheminées d’usines abandonnées. J’ai l’impression d’être justement au dernier endroit où j’aimerais me retrouver, c’est à dire quelque part en Pologne, à cause de l’image que je m’en fais, et qui me vient des films soviétiques : bois marécageux, champs boueux où des femmes en jupes de lin épais ramassent des patates, funestes appentis chauffés au poêle, visages durs et méfiants. Mon sentiment de menace fini par viser les présences autour, et bientôt tout le monde ici me semble hostile, les langues se mélangent dans ma tête affaiblie, j’ai peur. Je ne peux me défaire de l’idée que chaque vieille personne croisée là a vécu soixante ans de régime autoritaire, et que le plus important aujourd’hui, c’est de soigner l’apparence de son jardin ouvrier, qui contient invariablement un appentis en bois, un potager et un drapeau allemand. Il me faut le reconnaître sans nuance : je déteste cet endroit. Dans la petite gare d’arrivée, j’ai l’impression absurde que tous mentent derrière leurs sourires, et qu’entre les quatre murs de leurs habitats proprets, déferle la violence de leurs vues haineuses.

Après la fin de mon service rendu à la francophonie dans le lycée local, j’entreprends une excursion à vélo dans le parc d’Elsterwerda pour échapper à cette civilisation qui me fait tout à coup horreur. Je ne connais pas le chemin, je me repère mal grâce à un plan que j’ai voulu photographier dans ma tête mais qui n’a pas tenu, et je me retrouve à pédaler avec angoisse parmi les cheminées d’usines abandonnées et les supermarchés discount. La détresse que m’inspirent ces routes qui ne vont nulle-part et que je n’ai de toute façon aucune envie de suivre, cette détresse me pousse enfin à surmonter mon état de suspicion maladive pour demander mon chemin à un vieil homme qui dégage une forme de dignité réconfortante au milieu de cet enfer. Cet homme, dont je n’ai ni le nom, ni l’adresse, m’a conduit par les routes d’Elsterwerda avec une bonhommie telle, que j’ai peu à peu recouvré la fluidité de mes jambes, jusqu’ici engourdies par l’hostilité du milieu. L’homme m’accompagne aux portes du parc, qui curieusement se trouvaient juste à côté de mon point de départ. Il se tient droit sur son vélo et me regarde avec un visage d’une grande sagesse, qui m’apaise immédiatement. Il dit avoir travaillé jadis comme professeur de physique dans le lycée où j’officie alors comme assistante de français. Nous prenons le temps de bavarder quelques minutes, et il me tient un discours tout à fait salutaire sur la haine autour dont, comme moi, il est témoin, et sur sa foi inébranlable dans le partage et la connaissance pour empêcher le désastre qui lui rappelle les heures sombres de son pays. Je ne me souviens pas de ses mots exacts, simples et justes, et toute tentative de restitution sonne étrangement creux maintenant ; mais dans mon état d’alors, j’ai reçu ses mots comme s’il s’était agit d’un puits de lumière séparant les ténèbres où je me débattais avec de moins en moins de force. Je me souviens avoir eu l’impression que cet homme était intervenu à ce moment précis de mon parcours pour me redonner de la vigueur et de l’amour, telle une figure christique rassemblant à lui une âme en bascule, dans ce qui a constitué une rencontre quasi-mystique avec un inconnu sorti de nulle-part. Après l’avoir remercié avec émotion, j’ai pris le chemin du parc le cœur littéralement allégé, en me disant que cet homme bien vivant m’avait fait échapper de justesse à la haine qui, dans ma solitude, avait commencé à s’emparer de moi.

Fahrradweg

Je pédale sur la zone cyclable d’un trottoir, zone séparée de la bande piétonne par une ligne de peinture blanche. Par trottoir à Dresde il faut comprendre : mince plateau latéral constitué d’une succession de larges rectangles de pierre taillée rendus tout de guingois à force, ça fait tac tac tac tac quand on roule dessus mais il le faut, c’est ce que prescrit ici la ville dominée par la voiture. Si je parais tout à coup fâchée contre cette piste cyclable partagée avec les piétons ondoyants, entre lesquels je slalome à petite vitesse en tenant ferme mon guidon pour ne pas le lâcher sous les secousses, c’est qu’un petit drame se prépare. Quelqu’un approche sur son vélo face à moi : je la vois, c’est une mamie sur un vélo hollandais noir, elle fonce droit sur moi, bien dans l’axe central de la bande cyclable bordée à ma droite par une courte haie d’agrément, je me serre contre cette courte haie mais cela ne suffira pas à l’éviter je le sens, il faudrait qu’elle aussi s’aperçoive que nous allons bientôt nous percuter de front et qu’elle évite la collision en faisant un léger écart sur sa droite, mais non, elle tient la ligne comme on dit, elle m’a vue, elle arrive, déterminée elle me contraint davantage encore vers la courte haie qu’à son passage je rase penchée de biais par le sommet de mon corps pour ne pas y laisser mes pédales, nous rentrons en contact latéral, elle me hurle : « espèce de vieille vache t’es sur la mauvaise piste, va sur celle d’en face, bon sang mais c’est pas possible de voir ça !» et le reste de ses maugréments de haine ordonnateurs m’échappe dans le souffle de mes battements de sang.

Je pédale sur cette agaçante portion de trottoir rendue en piste cyclable d’un coup de trait blanc, sur l’ouvrage d’art Marienbrücke grâce auquel des voitures et des tramways peuvent franchir l’Elbe à bonne allure, ainsi que des piétons et des cyclistes. De nouveau je suis du mauvais côté : je devrais être sur le trottoir de droite, je le sais, je suis en faute, je n’ai pas eu la patience d’attendre au passage piéton devant l’indiscutable feu rouge piéton qui m’aurait permis, une fois passé au vert, de franchir cette voie de circulation réputée infranchissable pour devoir la franchir dans l’autre sens trois-cent mètres plus loin, puisque ma destination se trouve du côté gauche et non du côté droit de cet axe Nord-Sud. Je suis en faute et je serre un peu plus fort mon guidon pour slalomer entre les piétons qui eux, je le vois bien, sont dans le bon sens : ils vont vers le Sud et je vais vers le Nord. J’y pense, oui : j’ai même de l’appréhension que quelqu’un ne me le fasse remarquer, que quelqu’un vienne me hurler dans les oreilles avec des yeux injectés de sang : tu es du mauvais côté vieille vache, je serre un peu plus fort mon guidon et là, c’est bien ce que je craignais, hélas !, face à moi un homme en suspension sur ses pédales de VTT s’avance avec détermination, short et lunettes de soleil sportives type Oakley, dès cet instant je sais qu’il ne va pas me louper et il ne me loupera pas : il fonce droit sur moi, de toute sa supériorité d’homme en règle il envisage au millimètre près sa position pour pouvoir, quand il passera à mon niveau, me pousser de sa main gauche, juste assez pour que je manque de me retrouver étalée sur la voie carrossable, à la merci des roues de voitures qui, elles aussi, manifesteront d’un fier coup de klaxon qu’il en est bien ainsi puisque je n’étais pas en règle, et le cycliste en VTT me pousse effectivement, je le redis parce que j’ai encore du mal à le croire mais il me pousse bel et bien, en ajoutant à son geste meurtrier une série d’invectives qui se perdent dans le souffle des voitures.

Ces excès glaçants de la part d’une population guidée par l’obsession tyrannique de l’ordre me laissaient souvent en proie à des visions stroboscopiques de défilés nazis - qui vole un œuf, vole un bœuf.

Machine à écrire

Je lis le journal intime de Victor Klemperer : né à Dresde, ce professeur de littérature française de l’université locale est l’un des rares juifs à avoir survécu au Reich sans même en partir, grâce notamment au soutien indéfectible de son épouse Eva, dite « aryenne » en ce temps, et donc protégée par le régime. Klemperer consigne chaque détail de son quotidien dans son journal, depuis l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933, jusqu’à la fin de la guerre ; il sait que l’Histoire ne retient que les grands évènements, et qu'elle efface, en s’écrivant, le quotidien des vies qui disent toute la violence du régime des nazis.

Année 1939 : le couple Klemperer a dû quitter son appartement pour emménager dans une « Judenhaus », une maison de juifs, de laquelle il n’auront bientôt plus le droit de sortir, à part pour se rendre, durant l’« heure juive » exclusivement, au « magasin pour juifs » exclusivement. Je me permet de traduire librement et de mémoire la raison officielle fournie par l’arrêté de création des « magasins pour juifs » :

« par leur seule présence, les juifs agissent de manière provocante dans les files d’attente des magasins, et nous ne pouvons attendre d’aucun citoyen du Reich qu’il continue de subir au quotidien une telle gêne ».

A l’approche de Noël de cette année là, les restrictions se poursuivent :

« Le Ministre de l’alimentation et de l’agriculture formule, par arrêté du 2 décembre 1939, l’interdiction immédiate de vendre des produits à base de chocolat (tablettes de chocolat, pralinés, ou tout autre produit cacaoté) et des pâtisseries d’aucune sorte aux juifs. »

La lecture de ce journal est éprouvante : je ne sais pas quelle réaction toxique se produit en moi lorsque je suis mise en face du trivial conjugué à l’horreur, au milieu d’un quotidien long et ennuyeux, tel que l’a vécu Klemperer. J’ai du mal à supporter ces détails grotesques, perfides. Nous sommes loin ici de la démesure machiniste des camps d’extermination : la persécution se fait au pied du sapin, chez le chocolatier, dans les recoins les plus banals d’une existence réduite peu à peu à la suffocation. Klemperer résume bien l'impact de ces mesures de restriction ciblée, à la date du 31 décembre 1939 : « les Pogroms de novembre 1938* ont, je pense, fait moins d’effet sur le peuple que la rationalisation des tablettes de chocolat pour Noël ».

Je suis aussi frappée, comme Klemperer, par la mascarade de la langue des nazis : ce langage administratif, la forme des arrêtés. La violence extrême du régime nazi s’étale à l’aide des instruments suivants : machine à écrire – tampons – papier. Durant toute la durée de son existence de plus en plus rétrécie au sein du Reich antisémite, Klemperer a travaillé clandestinement à étudier la langue des nazis dans un ouvrage intitulé Lingua Tertii Imperii (la langue du Troisième Reich). La rédaction de cet ouvrage pouvait lui coûter la vie si quelque SS venait à mettre la main dessus, directement, ou renseigné par un délateur ; de fait, voici comment il s’y prenait concrètement pour dissimuler son entreprise : dès que la rédaction d’une page de l’ouvrage était achevée, elle était mise en lieu sûr par Eva Klemperer - je ne peux m’empêcher d’imaginer Eva debout, à côté de la machine à écrire, à attendre de prélever la feuille remplie, puis courir la mettre à l’abri quelque part avant de revenir près de la machine. Victor dis quelque part dans son journal : « ma plus grande peur est de me faire confisquer ma machine à écrire : qui pourrait déchiffrer mon écriture manuscrite ? », et d’un détail trivial concernant une graphie illisible, on passe à une question relative à la survie d’une entreprise de déboulonnage de l’arme première du régime : la langue, entendue comme vecteur idéologique puissant et total.

Je n’ai parcouru que de loin Lingua Tertii Imperii, mais son principe et sa visée me semblent d’une grande importance, encore aujourd’hui : Klemperer y propose un décodage sémantico-idéologique systématique de tous les termes récurrents de la langue nazie, et des néologismes qu’elle propose. On peut s’y essayer soi-même, à partir de l’arrêté d’interdiction de la vente de chocolat aux juifs : dans la version originale en allemand, on trouve le mot « untersagen », que j’ai traduit faute de mieux par « interdire », pour rendre le sens entendu ici. Or « untersagen » veut dire, si on le décompose, « dire en dessous », « sous-dire », quelque chose qui se rapproche en réalité du français « déconseiller ». Cet euphémisme ne doit cependant pas nous tromper : la loi est ferme, la vente est formellement interdite. Ce qui m’intéresse ici, c’est que cette loi ferme s’exprime dans les habituels termes paternels du Reich, jamais avare de conseils adressés à ses braves citoyens. La neutralité, la politesse, voire la douceur euphémisante des termes adressés aux « aryens » constituent à mon sens une violence d’autant plus grande envers les juifs visés par ces interdictions : relégués au royaume de la souillure, du rebut, il est « déconseillé » aux enfants de la patrie d’entrer en contact avec eux, pour des raisons d’hygiène - par extension, de pureté de la race. Autre exemple, vu dans les mémoriaux qui prennent actuellement place dans les anciens camps de travail, de concentration, d’extermination et autres ghettos : « après le pipi et avant le repas, toujours se laver les mains ! » - rappel d’hygiène insupportablement cynique au vu des conditions de vie, ou plutôt de mort, dans ces « établissements ». Ainsi, par une formule rimante qui confère à la contine pour classes maternelles, les nazis infantilisent également les prisonniers des camps. Le régime nazi distribue recommandations, récompenses, ou punitions. A l’aide d’un lexique mince, il définit rapidement et efficacement les identités, simplifie la société, classe, regroupe, divise : le « fanatique » vs l’« aryen » ; le sous-homme (« Untermensch ») vs le sur-homme (« Übermensch ») ; la patrie (« die Heimat ») vs l’ennemi (« der Feind »).

*Klemperer fait ici référence à la « Kristallnacht » (9-10 novembre 1938), cette nuit de saccage de magasins juifs et de brutalisation des juifs ordonnée par Hitler à travers toute l’Allemagne.

La formule est la suivante : langage ordonnateur + procédure = les conditions d’un totalitarisme efficace.

Nous voyons des effets similaires depuis la création post-traumatique de l’État d’urgence en France : une débauche d’arrêtés préfectoraux, de délégations, de papiers dans les boîtes aux lettres, sur les mairies, une avalanche de rappels à l’ordre et d’obéissance aux directives officielles, une invasion médiatique de termes nouveaux, ou dont le sens a glissé : « terroriste », « guerre », « guerre totale », « horreur », « hommage », « héros », « République », « patrie », « casseurs », « lutte », « islamogauchisme », « antiterrorisme », « maintien de l’ordre », « intégration ». A force de martèlement, le peuple s’habitue à ces concepts, et le président Macron parvient sans effort à inscrire les « mesures d’exception » dans le droit commun, sans que les habitants soumis à ces mesures ne sachent comment réagir, gagnés qu’ils sont par la résignation après un mouvement social d’ampleur sévèrement réprimé par la police et les arrêtés préfectoraux en 2016. Il est assez facile de soumettre tout un peuple à des idées ou des mesures nouvelles ; et je ne peux (et ne veux, d’ailleurs) pas m’empêcher d’établir de constants parallèles systémiques entre le développement d’un état totalitaire comme le « grand Reich » et les armes discursives et administratives à la disposition des gouvernements de nos démocraties européennes modernes. En Hongrie, Victor Orban utilise une rhétorique infantile et manichéenne tout-à-fait comparable aux observations faites ci-dessus, par exemple dans son questionnaire sur la nécessité de fermer les frontières de la Hongrie. Emmanuel Macron use et abuse d’une rhétorique du père sévère mais bienveillant lorsqu’il explique patiemment (mais en réalité avec un immense mépris) aux cheminots que ses réformes sont « nécessaires, pour le bien commun ». Parfois le tampon, la signature, le protocole se passent de toute communication : cela a été le cas lors de la signature des ordonnances pour la réforme du code du travail, passées - c’est le cas de le dire -, comme une lettre à la poste après quatre mois d’intense rapport de force entre les civils et les forces de l’ordre sous le quinquennat précédent.

J’ai été très étonnée cette année de constater la chose suivante dans l’exercice de mon métier de prof : ce qui peut me paraître évident, ce que je décode avec immédiateté, tous ces entre-lignes qui me rendent le monde plus transparent parce que j’en vois une bonne partie, ces sous-textes, ces marques idéologiques du discours - bref, ces connotations, sont en réalité totalement imperceptibles pour des adolescents de classe de seconde. Elles sont imperceptibles, tout simplement parce qu’ils ne possèdent pas le savoir qui leur permettrait de se repérer dans cette « forêt de symbole ». Or je me suis retrouvée souvent perdue dans la forêt de symbole qu’est Dresde en 2017, au point d’étouffer parfois dans la haine et la paranoïa.

Erlebnis-Kraftwerk Plessa

13 juin 2017

L’école est finie, je reprend une dernière fois la ligne Dresde – Elsterwerda qui m’a emmenée tout l’hiver au travail, dans cette zone rurale du Sud-Brandenburg que j’ai fini par haïr. Cette fois je pars librement pour une excursion en solitaire dans les environs ; arrivée en gare d’Elsterwerda, j’enfourche mon vélo et me met à pédaler le long de l’Elster, rectiligne cours d’eau fréquenté par les ragondins, et qui me fait penser au Canal-Latéral-à-la-Loire et son allitération en « lalalaloi », propre à évoquer la tranquillité nivernaise en été. Il fait doux, l’herbe est verte, et cette campagne plate honnie en hiver me paraît soudain sinon charmante, du moins clémente. J’aborde une nationale bardée de camions qui me klaxonnent, mais que veulent-ils que j’y fasse, encore ce culte de la piste-cyclable outre-Rhin qui strictement écarte la possibilité qu’un vélo puisse se trouver sur une voie motorisée. La région reste hostile, mais ma bonne humeur me fait passer outre : je suis tout excitée à l’idée de voir percer au détour d’un virage les deux immenses cheminées de la centrale de Plessa, dont j’ai découvert l’existence tout à fait par hasard, je ne sais même plus comment d’ailleurs, et qui depuis m’attire comme un aimant.

Le bourg de Plessa, à 6 km d’Elsterwerda, constitue l’ancien quartier d’habitation des ouvriers de la centrale thermique à vapeur (Dampfkraftwerk), restée intacte depuis la fermeture du site à la chute du mur en avril 1992. La centrale est l’une des plus anciennes d’Europe, édifiée dans l’année 1927 par Siemens-Schuckert, et comprend une cheminée haute de 120 mètres, ce qui n’est pas rien, qu’on la voie de loin ou qu’on la regarde d’en bas, la tête penchée en arrière.

Je la vois tout à coup, au loin, cette immense cheminée et le complexe tout aussi imposant de bâtiments industriels en brique qui la bardent ; j’ai l’impression de toucher du doigt toute une mythologie qu’adolescente, j’ai fantasmé autour des usines abandonnées et du groupe Kraftwerk (la Centrale) ; tout l’attrait du technoïde Est-allemand se trouve là devant moi, condensé en une seule vision qui m’émeut, comme lorsqu’on voit pour la première fois son idole en vrai. Plus j’approche, plus la sollenité me gagne : je mets un pied respectueux à terre, puis j’attache mon vélo à la barrière du domaine, et la vue de petites pousses d’herbe entre les fissures du goudron me donne l’impression de fouler un endroit mystique, chargé d’histoire. Ces petites pousses qui émergent des fentes avec une certaine grâce me rappellent carrément Tchnernobyl, ou du moins l’idée de désastre romantique que je m’en fait ; je m’apprête à entrer dans un lieu sacré, en basket et robe d’été, et comme dans une église je croise les bras sur mes épaules par bienséance. Dans la cour intérieure entre les bâtiments, un petit groupe de quatre cinquantenaires est déjà réuni autour de la guide : la visite vient juste de commencer, l’accueil est informel, l’équipe des employés, familiale. Je trépigne intérieurement, rejoins le groupe et la guide, qui est ravie d’accueillir une jeune française pour la visite commentée – nous sommes pour ainsi dire dans le trou du cul de l’Allemagne de l’Est, une région de sinistre économique, dont les seuls efforts de relance touristique se concentrent sur la revalorisation de ses anciens sites d’exploitation du charbon, aujourd’hui totalement hors d’usage.

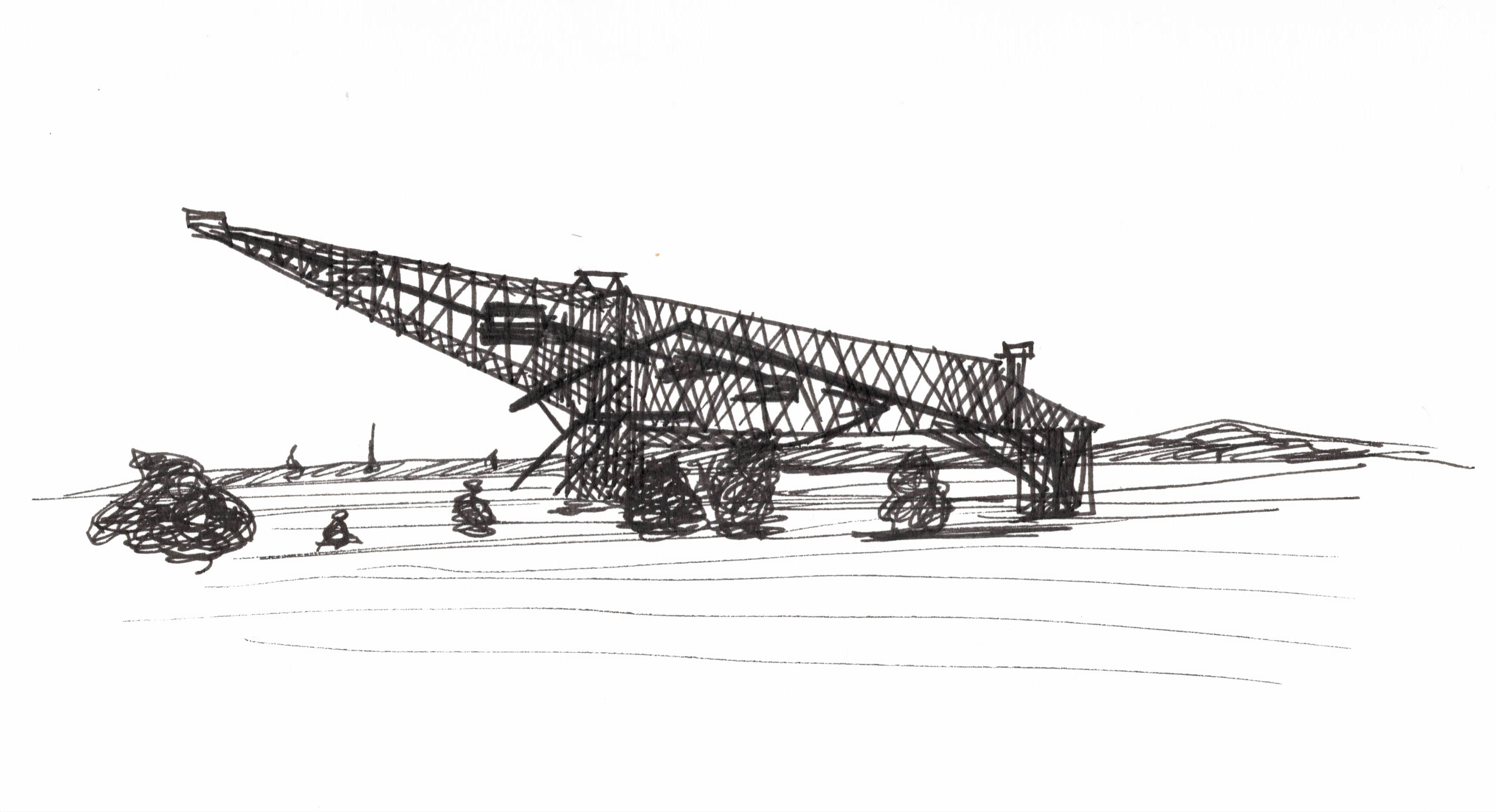

Il n’y a rien ici : les plaines sont plates, sur des kilomètres et des kilomètres les monocultures se déploient, parfois creusées d’un lac articifiel coulé dans les anciennes carrières de charbon à ciel ouvert. C’est là que j’ai pu admirer l’ouvrage d’art industriel connu sous la dénomination grotesque de « Tour Eiffel couchée » (Liegende Eiffelturm), immense relique de 300m de long qui témoigne de la puissance de cette industrie soviétique, entièrement balayée dans les années de réunification.

La centrale de Plessa.

La centrale de Plessa, pour y revenir, est aujourd’hui qualifiée d’ «Erlebnis Kraftwerk Plessa » (« expérience Centrale Plessa »), et ce vocable d’Erlebnis en allemand évoque les sensations fortes ressenties au cours d’une aventure inoubliable. Notre vieille centrale à vapeur ainsi rebaptisée s’offre donc comme un parc d’attraction au touriste en mal d’expérience ; on peut même y vivre des soirées techno, toute l’infrasctructure d’un grand club berlinois ayant été aménagée dans l’immense salle des opérateurs.